Agroindustria, deforestación y las abejas que mueren en Tekax (Yucatán)

Alejandro Ruiz / Jaltún

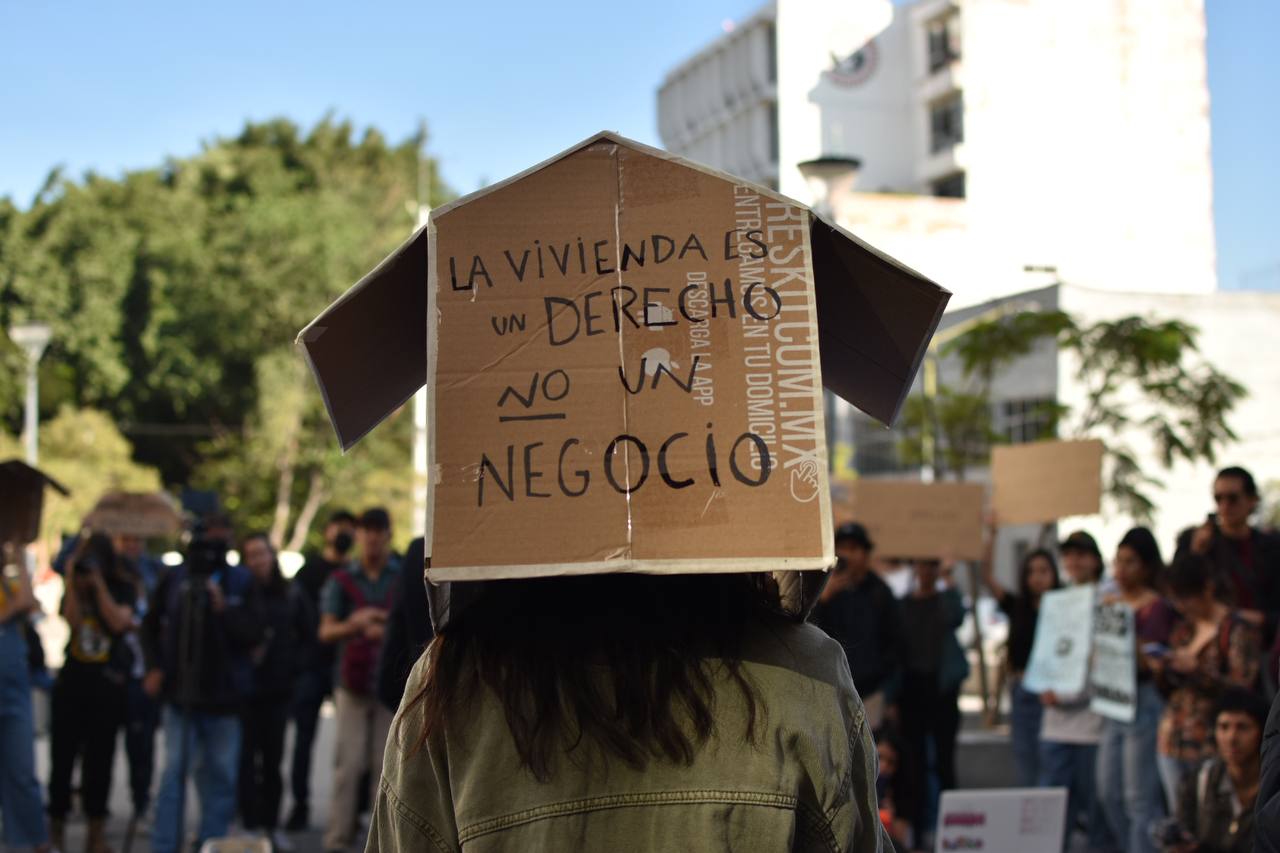

En Tekax, al sur del estado de Yucatán, la expansión agroindustrial arrasa con la selva, extermina abejas y fractura comunidades mayas. Este modelo está impulsado por grandes corporaciones, empresarios, menonitas y políticas públicas que convierten al monte en extensos campos de limón y soya, dejando a su paso tierras estériles y poblaciones indígenas vulneradas.

“En este lugar antes había selva”, dice una mujer del ejido Nohalal mientras señala con su dedo al horizonte donde antes había una pradera, pero ahora hay campos de cultivo.

Nohalal es uno de los ejidos de Tekax que conforman la región del Cono Sur del estado de Yucatán, una zona que durante la última década ha sido epicentro de un desarrollo agroindustrial que, combinado con la llegada y la expansión de comunidades menonitas, acelera la deforestación de la selva mientras rompe el tejido social de comunidades mayas.

“Hemos perdido nuestras tierras, nuestras abejas. Todo esto parece imparable”, dice otro habitante de Nohalal mientras narra el último episodio de esta tragedia: la destrucción de más de 300 apiarios debido al uso de fipronil, un agrotóxico que se utiliza en el monocultivo del limón y, en tanto insecticida, resulta letal para los polinizadores.

Esto, sin embargo, es tan solo la punta del iceberg.

Producción extensiva: la práctica menonita

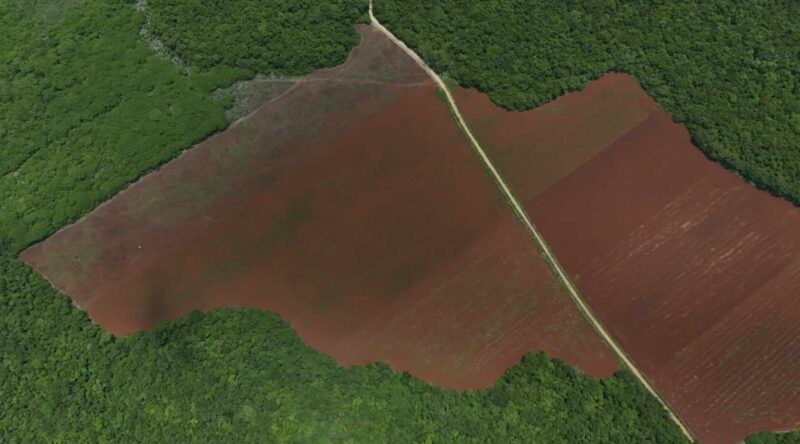

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Forestal, entre 2001 y 2023 Tekax perdió el 14 por ciento de su cobertura forestal debido a desmontes provocados por comunidades menonitas y empresas agroindustriales mexicanas y estadounidenses.

Este territorio se encuentra entre dos áreas de conservación: la Reserva Estatal Biocultural del Puuc y el Área de Protección de Flora y Fauna de Bala’an K’aax, las cuales, según estimaciones propias, suman alrededor de 9 mil hectáreas arrasadas a partir de la expansión de los campos de cultivo. Estos terrenos han sido desmontados mediante el uso de maquinaria pesada y la quema sistemática de la selva, siguiendo un patrón implementado décadas atrás por los menonitas en los estados de Quintana Roo y Campeche.

La migración menonita provino, principalmente, desde estados como Chihuahua, Zacatecas y Durango; y del país Belice. Dicho proceso fue hasta cierto punto alentado por los gobiernos estatales y federal, quienes aprovecharon la reforma agraria de 1990 para dotarles de terrenos nacionales, y con esto impulsar el modelo agroalimentario neoliberal que prioriza la siembra de monocultivos, la introducción de semillas transgénicas y el uso irrestricto de plaguicidas.

Gabriela Torres-Mazuera, académica que ha estudiado las implicaciones de la agroindustria en la península de Yucatán, comenta: “El origen de este modelo está en los 90, con políticas públicas que dejaron de apoyar a los campesinos locales. Se promovió la idea de las ventajas comparativas de importar maíz barato de Estados Unidos y exportar hortalizas. La soya cobró relevancia por la demanda para alimentar animales. Sin embargo, para que este modelo funcione se necesitan al menos 50 hectáreas por productor y en México pocos ejidatarios tienen esa superficie, salvo en zonas forestales o ganaderas”.

Esto último explica en buena medida la voracidad menonita en términos de acumulación de tierras. En Campeche, estos actores llegaron a partir de 1980 y priorizaron la radicación en la región de Los Chenes, con foco en los municipios de Hecelchakán y Hopelchén. Ya en 1987 fundaron la colonia Nuevo Progreso. Luego, en 1988, iniciaron la agricultura extensiva en Hopelchén.

Al margen de la permisividad gubernamental y las políticas que favorecieron la apropiación de terrenos ejidales y nacionales, la elección de la zona también respondió a las características geográficas de Los Chenes: se trata de planicies con una concentración demográfica relativamente baja y recursos hídricos en el subsuelo.

Las afectaciones derivadas de la presencia de menonitas en esa zona de Campeche, así como de otros empresarios, ha sido documentada anteriormente por Jaltun; sobre todo en relación con la muerte masiva de abejas, que para las comunidades mayas que viven de la apicultura significa perder un medio de vida fundamental.

Tekax en la mira de la agroindustria

De acuerdo a entrevistas que este reportero hizo a funcionarios, activistas y pobladores —quienes por razones de seguridad pidieron anonimato—, los menonitas llegaron a los ejidos de Nohalal, San Diego Buenavista, Macyan, Bekanchen y Sudzal Chico durante el año 2017.

En una primera etapa, comenzaron a instalar campamentos y pidieron ser avecindados en los distintos ejidos. Después, promovieron la compra de grandes extensiones de tierra a ejidatarios. En otros casos, establecieron contratos de usufructo por más de 30 años.

Su arribo conllevó rápidamente diversas denuncias por deforestación. En 2019 y 2021 se señaló que efectuaron desmontes mediante incendios en Mesatunich, en el municipio de Motul. En 2020 fueron acusados de ocupación ilegal de tierras en el ejido Buena Vista y, también, de deforestar una gran cantidad de hectáreas en Nohalal, Ticum y otros ejidos cercanos.

“Al principio no sabíamos que nos iba a afectar, y algunos vendieron hectáreas. Ahora muchos dicen: ‘Si hubiéramos sabido, no las habríamos vendido’. Pero ya es tarde, estamos viendo las consecuencias”, comentó un ejidatario de Nohalal que pidió anonimato.

La entrevista con Jaltun ocurrió un par de meses después de que él y sus compañeros se percataran de otro desmonte ilegal efectuado por menonitas. El terreno en cuestión fue clausurado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a principios de julio, pero cuando Jaltun hizo un recorrido posterior por el lugar se percató de que, aún con los sellos a la vista, la maquinaria siguió operando.

Junto a la deforestación llegó, también, la muerte masiva de abejas.

En mayo de este año, los apicultores de Nohalal observaron que sus abejas estaban muriendo. Este es el testimonio de uno de los apicultores afectados:

“Llegó un momento en que empezaron a morir las abejas. Antes esto no sucedía. Nosotros llevamos años trabajando con abejas. Por ejemplo, yo empecé a los 10 años porque mi papá es apicultor. Él nos enseñó y a eso nos dedicamos. Pero hace como dos meses, un poco más, empezaron a morir las abejas. Y no solo las mías, sino las de varios compañeros, porque aquí casi todos somos apicultores. En total, fueron como 300 colmenas. Nos dimos cuenta de que alguien había aplicado pesticida”.

El mismo apicultor afirma que las sospechas respecto de quienes cometieron el envenenamiento se centran en dos actores: los menonitas o los productores de limón. Estos últimos, dice, llegaron a Nohalal hace cuatro años y justo en estos últimos meses comenzaron a fumigar.

John, capataz de un rancho menonita en ese ejido, también tiene la misma sospecha que el apicultor: “Yo pienso que fueron los que siembran limón a un lado. Es ilógico que nos culpen a nosotros, porque estamos sembrando sandía que exportamos a Estados Unidos, y si viene con pesticidas nos la regresan. Para nosotros, al contrario, es muy bueno que estén las abejas porque nos ayudan a polinizar”.

Durante la entrevista con Jaltun, John señaló un rancho limonero que colinda con las 90 hectáreas deforestadas para la siembra de sandía.

El rancho en cuestión, aseguraron John y el apicultor consultados, es administrado por Víctor Salcedo. Este último, según distintos informes, opera como capataz de la compañía limonera Granos y vegetales de Yucatán, socia de SiCar Farms. Esta última goza de muy buenas relaciones con Joaquín Díaz Mena, actual gobernador de Yucatán, quien el 31 de marzo pasado visitó las instalaciones de la firma en Tekax y dejó asentado en sus redes sociales el apoyo oficial al negocio de SiCar Farms.

Un engranaje neoliberal

Durante 2023, afirma el ingeniero José Beltrán, más de 30 mil hectáreas de Tekax fueron destinadas a la producción de soya y maíz (transgénicos y no), limón, pepino y hortalizas. La cifra representó algo más del 8 por ciento del territorio municipal. La superficie explotada por el agronegocio se acrecienta significativamente si además se toma en cuenta la actividad ganadera y la proliferación de plantíos de pitahaya, yuca y tubérculos que tiene lugar en la misma zona.

Respecto de los monocultivos, Beltrán comenta que han sido responsables de “la devastación de gran parte de la selva tekaxeña, siendo reemplazada por grandes extensiones de maíz, soya, sorgo y otros cultivos a gran escala, lo que genera la alteración, en la mayoría de los casos irreversible, de los ecosistemas de la selva. Y da paso a la reducción de flora y fauna endémica, llevando al borde de la extinción a especies importantes para el equilibrio ecológico de nuestras selvas por la destrucción de hábitats naturales –incluyendo sabanas de gran relevancia ecosistémica–, la caza furtiva y las quemas descontroladas año con año”.

Beltrán es claro: entre los actores que realizan el monocultivo están los menonitas, pero también hay otros empresarios. Si bien en los medios de comunicación las noticias sobre las deforestaciones de menonitas circulan de forma vertiginosa, resulta cuanto menos particular que la identidad de los empresarios que efectúan las mismas prácticas depredatorias no figuran en esas denuncias.

El motivo, reconocen fuentes consultadas para este reportaje, estaría en la existencia de lazos entre el Estado y los empresarios del agronegocio, en muchos casos inversionistas locales y con vínculos económicos con compañías de peso en Yucatán como Kekén, Proteínas y Oleicos, Bachoco, Crío y la misma SiCar Farms, entre otras.

Por ejemplo, en Tzucacab la empresa Citrus Patrimonial, encabezada por Rodrigo Castilla, Jesús Ramiro Abán Castillo y Esteban Costa Frías, ha deforestado para producir limones. A lo largo de la península de Yucatán los empresarios reconocen controlar más de 190 hectáreas que, destinadas mayormente al cultivo de cítricos, rentan a empresas agrícolas.

Para sus desmontes, denuncian habitantes de la región, Citrus Patrimonial contrata menonitas quienes, además de llevar a cabo sus propios cultivos industriales, también participan de la cadena de producción de terceros como ejecutores de la deforestación.

Por su parte, SiCar Farms es propiedad de Sigfrido Gudiño Toscano, un empresario limonero de Tecomán, en el estado de Colima, quien en 2015 fue acusado de contaminar fuentes de agua y usar sus relaciones con el gobierno de ese municipio para evitar ser sancionado.

Otra de las empresas que opera en los ejidos de Tekax es una filial de la estadounidense Southern Valley Company. La división mexicana, que exporta limones a ese país, está registrada como Southern Valley de Yucatán y es administrada por Alonso Luis Peón de Landero y Ana Guadalupe Frías Camara.

Esta empresa, a través de la intermediaria Granos y Vegetales de Yucatán también ha deforestado la selva e invadido tierras ejidales para realizar desmontes ilegales con mano de obra menonita. Tanto Southern Valley de Yucatán como Granos y Vegetales de Yucatán son acusadas de provocar la muerte de polinizadores y contaminar el agua y el suelo a partir del uso de fipronil y otros plaguicidas.

Por último, la firma Pitahaya Investments, de Arturo Rabelo Cabal y Carlos Cabal Pasini, también emplea los mismos métodos de depredación ambiental. Promueve la renta de plantí

os de esa fruta a inversionistas y ha cometido desmontes ilegales a través de la mano de obra menonita.

Gabriela Torres-Mazuera afirma que lo que demuestran estas relaciones en el territorio es un patrón donde los menonitas a menudo son “ejecutores” de un modelo impulsado por incentivos económicos y una demanda creciente de cultivos flexibles como la soya y el maíz transgénico, así como la papaya, el limón y otros cítricos.

Concluye “Pero (los menonitas) no son los únicos. El problema es el modelo agroalimentario neoliberal y todas las relaciones de producción que se benefician de él”.

https://jaltun.mx/agroindustria-deforestacion-y-las-abejas-que-mueren-en-tekax/